Europa möchte Unternehmen und Bürger*innen stärken und Nachhaltigkeit und Wohlstand in einer menschengerechten digitalen Zukunft sichern.

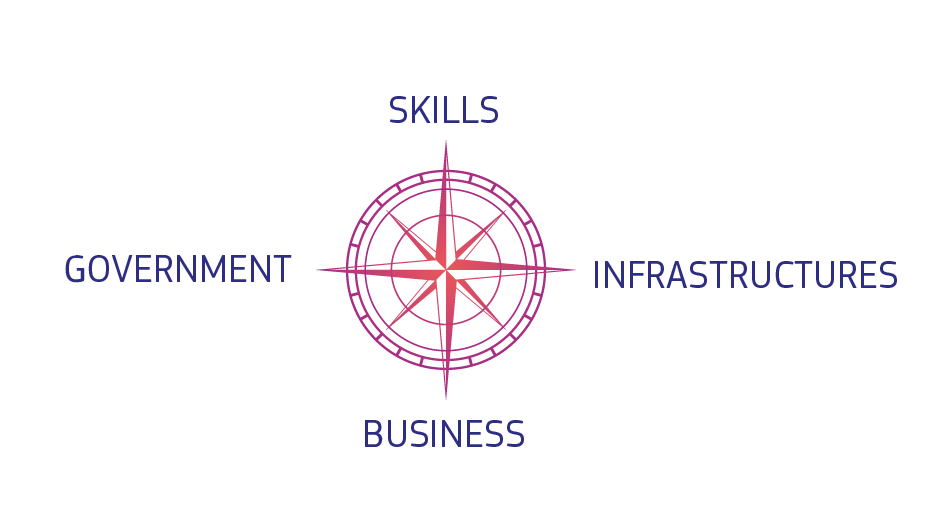

Das Politikprogramm für die digitale Dekade treibt mit konkreten Vorgaben und Zielen für 2030 den digitalen Wandel in Europa voran:

Kompetenzen

KompetenzenIKT-Expert*innen: 20 Millionen und tendenzielles Geschlechtergleichgewicht

Digitale Grundkompetenzen: mind. 80 % der Bevölkerung Digitaler Wandel in Unternehmen

Digitaler Wandel in UnternehmenTechnologieübernahme: 75 % der EU-Unternehmen nutzen Cloud, KI oder Big Data

Innovatoren: Förderung von Skaleneffekten und Finanzierung zur Verdoppelung der Zahl der Startups mit Wert über 1 Mrd. € in der EU

Nachzügler: über 90 % der KMU erreichen zumindest ein Basisniveau an digitaler Intensität Sichere und nachhaltige digitale Infrastruktur

Sichere und nachhaltige digitale InfrastrukturKonnektivität: Gigabit für alle

Avantgarde-Halbleiter: Verdopplung des EU-Anteils an der weltweiten Produktion

Daten – Edge Computing und Cloud: 10 000 hochsichere klimaneutrale Rechenzentren

Informatik: erster Computer mit Quantenbeschleunigung Digitalisierung öffentlicher Dienste

Digitalisierung öffentlicher DiensteWesentliche öffentliche Dienste: 100 % online

Elektronische Gesundheitsdienste: 100 % der Bürger*innen können online ihre Patientenakten einsehen

Digitale Identität: 100 % der Bürger*innen haben eine digitale ID

Der Weg in die digitale Dekade

Im Rahmen des Politikprogramms für die digitale Dekade 2030 wird ein jährlicher Kooperationszyklus zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele und Vorgaben festgelegt. Dieser Governance-Rahmen stützt sich auf einen jährlichen Mechanismus für die Kooperation zwischen Kommission und Mitgliedstaaten.

Der Kooperationsmechanismus besteht aus:

- einem strukturierten, transparenten und gemeinsamen Überwachungssystem auf der Grundlage des Indexes für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) zur Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung der einzelnen Ziele für 2030

- einem jährlichen Bericht, in dem die Kommission die Fortschritte bewertet und Empfehlungen für Maßnahmen ausspricht; der zweite Bericht über den Stand der digitalen Dekade wurde im Juli 2024 veröffentlicht

- alle zwei Jahre angepassten strategischen Fahrplänen für die digitale Dekade, in denen die Mitgliedstaaten darlegen, welche Maßnahmen sie zur Verwirklichung der Ziele für 2030 verabschiedet oder geplant haben

- einem Mechanismus zur Unterstützung der Durchführung von Mehrländerprojekten: Konsortium für eine europäische Digitalinfrastruktur

Die Kommission hat Zielpfade auf EU-Ebene entwickelt. Ausgangszielpfade veranschaulichen, wie die EU auf der Grundlage aktueller Trends vorankommen wird. Geplante Zielpfade zeigen den idealen jährlichen Verlauf in Richtung der Zielwerte für 2030. Anhand der Differenz zwischen geschätzter und idealer Entwicklung kann die Kommission ermitteln, wo mehr Anstrengungen nötig wären.

Die Kommission wird bis 2026 die Ziele überprüfen, um eine Bestandsaufnahme der technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu machen.

Mehrländerprojekte

Um die digitalen Ziele zu erreichen, wird die Kommission die Einleitung von Mehrländerprojekten beschleunigen und fördern. Dabei handelt es sich um Großvorhaben, die einzelne Länder allein nicht stemmen könnten.

Potenzielle Merkmale dieser Projekte:

- Kombination von Investitionen aus dem EU-Haushalt (z. B. aus der Aufbau- und Resilienzfazilität), aus den Mitgliedstaaten und dem Privatsektor

- Schließung von Lücken in ermittelten kritischen Kapazitäten der EU

- Förderung eines vernetzten, interoperablen und sicheren digitalen Binnenmarkts

Die Kommission hat eine erste Liste von Mehrländerprojekten zusammengestellt. Darin hat sie Investitionsbereiche wie Dateninfrastruktur, stromsparende Prozessoren, 5G-Kommunikation, Hochleistungsrechnen, sichere Quantenkommunikation, öffentliche Verwaltung, Blockchain, Zentren für digitale Innovation, digitale Kompetenzen und Cybersicherheit aufgenommen.

Im Juli 2024 wurde der zweite Statusbericht über die Mehrländerprojekte veröffentlicht.

Digitale Rechte und Grundsätze

Am 15. Dezember 2022 unterzeichnete die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen die Europäische Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen, gemeinsam mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola und dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala in seiner Eigenschaft als derzeitiger Ratsvorsitzender.

Die von der Kommission im Januar 2022 vorgeschlagene Erklärung steht für das Engagement der EU für einen sicheren und nachhaltigen digitalen Wandel, bei dem – im Einklang mit den Grundwerten der EU und den Grundrechten – die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Die Menschen im Mittelpunkt

Die Menschen im MittelpunktDigitale Technik sollte die Rechte der Menschen schützen, die Demokratie unterstützen und sicherstellen, dass alle Akteure der digitalen Welt verantwortungsvoll und sicher handeln. Die EU tritt weltweit für diese Werte ein.

Wahlfreiheit

WahlfreiheitDie Menschen sollten von einem fairen, vor illegalen und schädlichen Inhalten geschützten Online-Umfeld profitieren und über Handlungskompetenz beim Umgang mit neuer und sich weiterentwickelnder Technik wie künstlicher Intelligenz verfügen.

Schutz und Sicherheit

Schutz und SicherheitDas digitale Umfeld sollte sicher und geschützt sein. Alle Nutzerinnen und Nutzer – ob alt oder jung – sollten in ihrer Handlungskompetenz gestärkt und geschützt werden.

Solidarität und Inklusion

Solidarität und InklusionTechnik sollte die Menschen einen, nicht spalten. Jede Person sollte Zugang zum Internet, zu digitalen Kompetenzen, zu digitalen öffentlichen Diensten und zu fairen Arbeitsbedingungen haben.

Teilhabe

TeilhabeAlle sollten in der Lage sein, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen, und Kontrolle über die eigenen Daten haben.

Nachhaltigkeit

NachhaltigkeitDigitale Geräte sollten für Nachhaltigkeit und grünen Wandel stehen. Die Menschen sollten die Umweltauswirkungen und den Energieverbrauch ihrer Geräte kennen.

Die in der Erklärung festgehaltenen digitalen Rechte und Grundsätze ergänzen bestehende Rechte, etwa die EU-Grundrechtecharta, sowie Datenschutzrechte und Rechte zum Schutz der Privatsphäre. Sie werden Bürgerinnen und Bürgern als Referenzrahmen für ihre digitalen Rechte sowie Mitgliedstaaten und Unternehmen als Richtschnur beim Umgang mit neuen Technologien dienen. Ziel ist, dass alle in der EU größtmöglichen Nutzen aus dem digitalen Wandel ziehen.

Der Bericht über den Stand der digitalen Dekade 2024 enthält die zweite Bewertung der Umsetzung der Digitalgrundsätze.

Die Kommission führt auch jährlich eine Eurobarometer-Umfrage durch, um die Folgemaßnahmen in den Mitgliedstaaten zu überwachen. Die zweite dieser Eurobarometer-Umfragen wurde im Juli 2024 veröffentlicht.